Wo bitte geht`s zu meinem Arbeitsplatz? Die Geschichte non-territorialer Bürokonzepte…

17. Juli 2011 von Dr. Roman Wagner - Dr. Wagner & Partner

Auch wenn in Deutschland erst in den Anfängen, so ist die Geschichte der non-territorilaen Bürokonzepte viel älter als man denkt. Bereits vor knapp 40 Jahren ist eine Gruppe von 24 Entwicklungsingenieuren bei IBM vom Zellenbüro mit Einzel- und Doppelzimmern in eine offene und non-territoriale Raumstruktur umgezogen. Dieser Test ist von Allen & Gerstberger wissenschaftlich untersucht worden.

Um zu verhindern, dass eigene Territorien und damit fest zugeordnete Plätze entstanden, wurde festgelegt, dass keine persönlichen Gegenstände im Büro abgelegt und aufbewahrt werden durften. Wissenschaftlich evaluiert wurde zwei Monate vor und acht Monate nach dem Umzug. Nach dem Umzug berichteten die Mitarbeiter über signifikante Verbesserungen der Kommunikation. Mit Hilfe der Beobachtungsaufzeichnungen konnte eine konstante Steigerung der Kommunikationshäufigkeit und Anzahl der Interaktionspartner pro Mitarbeiter festgestellt werden, bis zu einer Verdoppelung nach acht Monaten. Die akustischen Bedingungen wurden als akzeptabel beschrieben, Ablenkungen seien sogar zurückgegangen. Vor dem Umzug war die Skepsis der Mitarbeiter groß, acht Monate nach dem Umzug hatte sich das Wohlbefinden signifikant verbessert und bis auf eine Person wollte niemand zurück in das alte Zellenbüro.

Google Office (Source: Flickr)

Seit einigen Jahren erweitern non-territoriale Nutzungsstrategien auch in Europa das Spektrum der Bürokonzeptionen. Nach Europa gelangte das non-territoriale Büro fast ausschließlich über die Diffusion international agierender Unternehmen (Beratungsunternehmen, IT-Firmen). Aber auch in Skandinavien wurden klein angelegte Experimente durchgeführt. Die bekanntesten Beispiele sind Ericsson in Stockholm, Digital Equipment Company (DEC) in Helsinki und Stockholm sowie SOL in Helsinki, die 1986 bzw. 1991 ihre Umsetzung fanden. Neben den quantitativen Einsparungen ist vor allem auf die Schaffung einer neuen Qualität geachtet worden. Zudem hat der europäische Ansatz im Vergleich zur amerikanischen Entwicklung die Unternehmensentwicklung explizit mit einbezogen.

Obwohl sich non-territoriale Nutzungstrategien theoretisch in jeder vorangehend erläuterten Büroform umsetzen lassen, finden sie häufig in sog. Business-Clubs ihre Entsprechung. »Ein räumliches Vorbild sind die Business-Lounges in Flug- und Bahnhöfen, die Cafetische, auch Schreibtische und informelle Sitzgruppen nebeneinander zum Entspannen, Arbeiten und Konferieren anbieten. Zweites räumliches Vorbild ist der traditionelle britische Club, in dem es weder Schreibtische noch Büros gibt, dafür Kaminfeuer, Bibliothek und entspanntes Ambiente. Das reicht als Treffpunkt für Mitglieder in unterschiedlichen Berufen, Rollen und Tagesabläufen, die nichts verbindet als die soziale Zugehörigkeit zu einer Institution, die den persönlichen Erfolg fördert.« (Wolfram Fuchs)

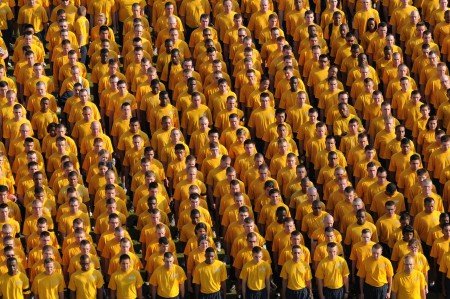

Heute sind es insbesondere die Internet Unternehmen aus dem Sillicon Valley, die sich nicht nur mehr zutrauen als andere Unternehmen – sie müssen sich im Hinblick auf den war-for-talents auch mehr einfallen lassen, um die besten Entwickler für sich zu gewinnen. Die hier gezeigten Bilder sind Beispiele von Google sowie Facebook. Die Akzeptanz in Deutschland, und das kann ich aus diversen Ansätzen in der Praxis sagen, ist in keinster Weise vergleichbar. Auch wenn erste Unternehmen wie Siemens, Deutsche Bank und weitere große Konzerne erste Ansätze in Piloten umsetzen – auf breiter Basis hat sich diese Form der Arbeit noch lange nicht durchgesetzt.

Mehr Bilder zu den oben genannten Projekten erhalten Sie auf der Webseite von Detailverliebt.de.

Weitere Beispiele finden Sie ebenfalls in meinem Artikel „I wish I worked there – Die 20 kreativsten Bürokonzepte“