Im Rahmen einer nebenberuflichen Promotion hat sich der Autor 4 Jahre mit dem Thema Begegnungsqualität in Bürogebäuden beschäftigt. Nachdem viele Architekten vom positiven Einfluss der Gestaltung auf den Nutzer ausgehen, galt es diesen Nachweis zu führen. Bis dato gab es keine empirische Studie, die sich dem Einfluss der Arbeitsumgebung auf die Arbeitsweise der Nutzer gewidmet hatte.

Nach breiter Recherche in Randgebieten zur Architektur ist die Arbeitspsychologie (Raumwahrnehmung, Territorialität, Personalisation von Arbeitsplätzen, soziale Distanzen etc.) und die Arbeitssoziologie zunehmend in den Fokus der Betrachtung gerückt (Wandel der Arbeit, Ergonomie, Telearbeit, Arbeitszufriedenheit etc.). Weil diese Fachgebiete zur Definition der Arbeit und neuen Ausrichtung dieses Themengebietes offenbar relevant waren, habe ich intensiv mit der Psychologin Gabriele Zander und dem Soziologen Prof. Schmiede zusammen gearbeitet. Der Versuchsaufbau ist stufenweise und empirisch ausgelegt worden: nach einem Pilotprojekt sind 12 Unternehmen an 16 Standorten mit über 1.000 Befragten analysiert worden.

Analog dazu wurden die Möglichkeiten zur Gestaltung der Begegnungsqualität bewertet. Dabei konnten im Wesentlichen vier Planungsaufgaben identifiziert werden, die die Begegnungsqualität beeinflussen und von denen sie gleichermaßen abhängt: Gebäudestruktur, Nutzungsstrategie, Arbeitsumweltbedingungen, Ambiente und Wohlfühlfaktoren. Entsprechend dem Ziel der Arbeit ist eine Methodik dargestellt worden, nach der der Einfluss der Begegnungsqualität auf die Arbeitsleistung messbar geworden ist.

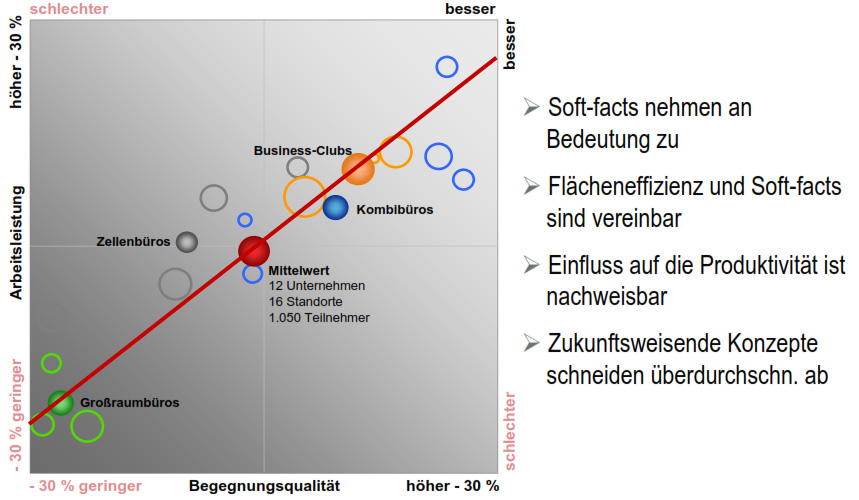

Nach der empirischen Auswertung der Ergebnisse kann bestätigt werden, dass die Begegnungsqualität einer Büroimmobilie abhängig von der jeweiligen Nutzungsstrategie ist. Während Gruppen- und Großraumlösungen ebenso wie Zellenbüros von den Nutzern unterdurchschnittlich bewertet werden, schneiden Kombibüros und der Business-Club überdurchschnittlich ab.

Es konnte aufgezeigt werden, dass sich die Begegnungsqualität direkt auf die unternehmerischen Erfolgsfaktoren auswirkt. Demnach hat die Begegnungsqualität den stärksten Effekt auf das Wohlbefinden und die Arbeitseffektivität. Um die Abhängigkeiten graphisch darlegen zu können, ist ein Index Begegnungsqualität und ein Index Arbeitsleistung gebildet worden. Durch die Gegenüberstellung in einem Kugeldiagramm konnte gezeigt werden, dass ein lineares Verhältnis zwischen den beiden Indices besteht: je höher die Begegnungsqualität bewertet wird, desto höher die Arbeitsleistung der Nutzer. Herunter gebrochen auf die einzelnen Objekte konnte eine aufsteigende Tendenz im Mittel festgestellt werden: Gruppen- und Großraumbüro, Zellenbüros, Kombibüros und Business-Club.

In der Studie sind keine Hinweise gefunden worden, dass der Anteil der Begegnungs- und Kommunikationsflächen pro Arbeitsplatz an der Gesamtfläche einem signifikanten Zusammenhang zum Arbeitsverhalten und damit zur Arbeitsleistung unterliegt. Ebenso wenig ließ sich eine ideale Belegungsdichte nachweisen, an der die Leistung der Nutzer ein Optimum darstellt. Allerdings konnte aufgezeigt werden, dass im Business-Club durchschnittlich etwa 50 Prozent weniger Arbeitsplatzfläche benötigt wird als z.B. im Zellenbüro, um eine bestimmte Arbeitsleistung zu erreichen.

Die Gestaltung der Arbeitsumgebung hat nachweisbar einen signifikant positiven Effekt auf das Wohlbefinden und die Arbeitsleistung der Mitarbeiter. Den stärksten Einfluss auf das Wohlbefinden haben die Atmosphäre, das Flächenangebot und die Orientierung im Haus. Erst danach rangieren Transparenz, Farb- und Lichtgestaltung sowie Materialqualität. Um die Kausalitätenkette zu schließen, ist nachgewiesen worden, dass das Wohlbefinden den stärksten Einfluss auf die Arbeitseffektivität hat.

Mit den dargestellten Ergebnissen konnte sich die Forschungsarbeit den internationalen Bemühungen anschließen, die »weichen« Faktoren der Büroplanung mess- und planbar zu machen. Eine Zusammenfassung der Ergebnisse sind in der Zeitschrift für Immobilienökonomie in der Ausgabe 2/2008, S.24-43 veröffentlicht – zum Artikel geht es hier.

Die Dissertation ist als Buch beim Shaker-Verlag unter ISBN 978-3-8322-6524-3 erschienen.